物件一覧

Property List

1-1. 中山道倉賀野宿の繁栄(2025.10.05)

ブログ

1-1-1 宿場町としての成立と発展

倉賀野町の歴史は古く、4世紀末頃から浅間山古墳などの大古墳が築造され、古代からこの地域に人々の営みがあったことを示している。鎌倉時代には武蔵児玉党の一族が倉賀野氏を名のり、応永年間に戦略的拠点として倉賀野城を築城した。戦国時代には上杉・武田・北条氏の勢力争いに巻き込まれ、永禄7年(1564年)4月に武田氏の攻撃により落城し、その後の変遷を経て天正18年(1590年)の小田原城落城とともに廃城となった。

江戸時代に入ると中山道が整備され、倉賀野は江戸から12番目の宿場として位置づけられた。日光例幣使街道の分岐点としても重要な役割を果たし、宿場には本陣1軒、脇本陣2軒が置かれた。天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、倉賀野宿の家数は297軒、旅籠32軒、人口は2,032人を数え、享和3年(1803年)の記録では家数453軒、旅籠64軒、人口2,056人という繁栄ぶりを示している。

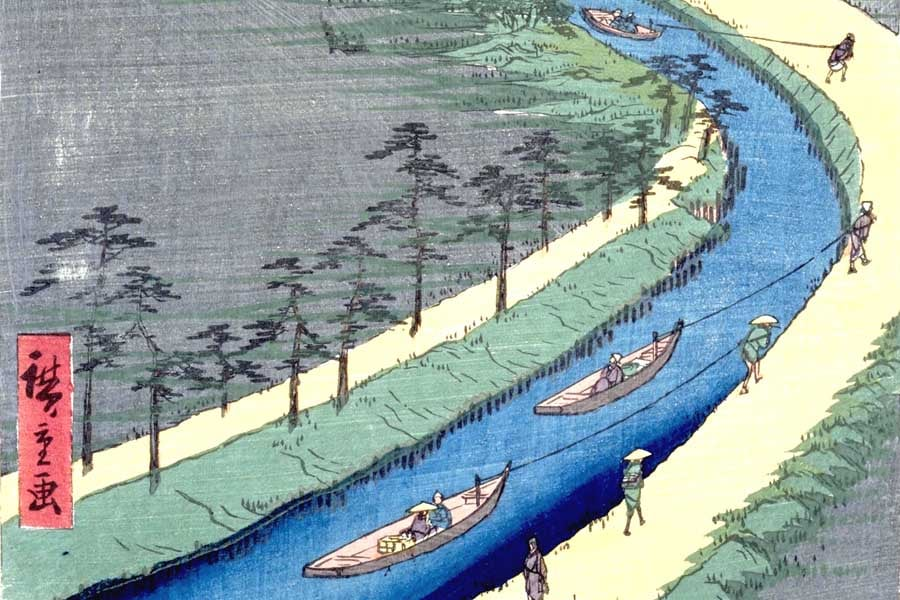

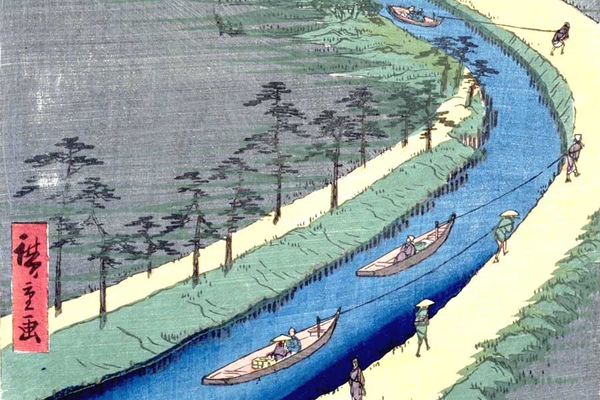

1-1-2 烏川河岸の物流拠点

倉賀野町の最大の特徴は、中山道の宿場機能と烏川の河岸機能を併せ持つ複合的な交通要衝であったことである。江戸時代初期に幕府から公認された倉賀野河岸は、利根川筋最上流の大河岸として、江戸湾から50里の船路で結ばれていた。河岸では上り荷として塩・茶・小間物・糠・干鰯・綿・太物類など約2万2千駄、下り荷として米・大豆・麻・紙・煙草・板貫類など約3万駄もの船荷が取り扱われ、最盛期には米300俵積みの大船を含めて150艘余りの船が往来していた。横浜開港後は上州の生糸が厳重に梱包されて倉賀野河岸から輸送され、日本の輸出産業を支える重要な物流拠点としての役割も担った。

不動産に関するお悩み、

大城幸重にお聞かせください。

群馬で投資物件を探している

空き家で悩んでいる

デザイン住宅に興味がある

別荘を探している

土地活用について相談したい

スマートハウスに興味がある